Robert Jolidon (1909 – 1953)

Robert Jolidon nait le 25 décembre 1909 à Saint-Brais. À cette époque, le patois est encore la langue usuelle de ce petit village du Jura-Nord. Jolidon fait ses classes dans la région, puis en Valais, où il obtient en 1931 sa maturité. Il poursuit sa formation avec cinq ans de séminaire à Paris, Lucerne puis Soleure. Ordonné prêtre, il exerce pendant six ans à Porrentruy, Kleinwangen (LU) et Hertenstein (LU), notamment dans l’enseignement1.

En 1942, Jolidon entame des études de philologie romane à l’Université de Zurich. Étudiant brillant et connaisseur du patois de Saint-Brais, il attire l’attention du professeur Jakob Jud, figure éminente de la dialectologie romane en Suisse. Celui-ci devient son directeur de thèse et l’oriente vers l’étude des dialectes jurassiens. En effet, déjà à l’époque, Jud estime que la documentation de ces parlers est cruellement en retard et que personne ne parvient à en avoir une vue d’ensemble. L’arrivée de Jolidon a représenté pour lui « un coup de chance inespéré »2.

Ainsi, dès 1946 et en parallèle de ses nombreuses obligations, Robert Jolidon se met à récolter un important matériau linguistique. Il enquête essentiellement à Saint-Brais, où il note inlassablement des phrases glanées au fil de conversations quotidiennes. Observateur discret, il récolte le patois tel qu’il est spontanément pratiqué entre les gens du village. Soucieux de replacer le parler de Saint-Brais dans son contexte, il fait aussi des relevés systématiques dans plusieurs dizaines d’autres villages jurassiens. Finalement, il tire de ces données brutes des observations d’une précision inégalée.

En 1950, Jolidon soutient sa thèse, intitulée Le patois de Saint-Brais, et obtient son doctorat avec la plus haute distinction de l’université. Son travail comprend une description complète du parler de Saint-Brais (un travail inédit pour la région, les rares études antérieures se limitant à la phonétique) ainsi qu’un tableau déclinant plusieurs centaines de phrases dans 33 patois différents. À ces quelque 400 pages s’ajoute encore un glossaire sur fiches de plus de 7000 mots en patois de Saint-Brais3, 4. Les travaux de Jolidon sont pionniers, non seulement par leur ampleur et l’exhaustivité des domaines couverts (phonologie, morphologie, conjugaison, syntaxe, phraséologie, coutumes, etc.) mais aussi par l’authenticité du matériau recueilli et une méthode moderne qui confine à l’ethnologie.

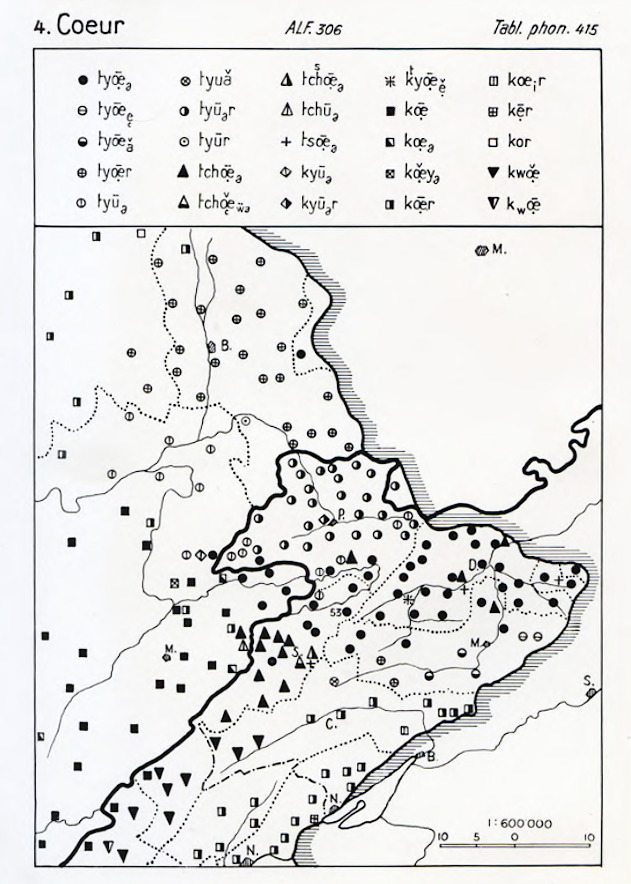

Jolidon n’a cependant pas les moyens financiers pour faire imprimer un tel document. Après la soutenance, il se remet au travail et remanie son étude dans l’espoir de la faire publier après coup. Il entreprend notamment une série d’enquêtes approfondies qui mènent à la création de 45 cartes linguistiques qu’il fait imprimer en 1952.

Malheureusement, Robert Jolidon décède subitement à l’âge de 44 ans, le 20 novembre 1953 chez lui à Zurich5. Il n’a jamais pu faire publier les travaux auxquels il avait consacré sa vie.

Un fonds d’archive malmené

À la mort de Robert Jolidon, ses héritières, à savoir sa sœur Isabelle et sa mère Julia, ne savent trop que faire des affaires de leur proche disparu. Elles font alors appel à l’un de ses amis, l’abbé André Chèvre, qui devient leur porte-parole. Soucieux de mettre en valeur le travail de Jolidon, André Chèvre prend contact avec Ernest Schüle, à l’époque directeur du Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR ou Glossaire), en vue de faire publier la fameuse thèse. Ce matériau dialectologique de grande qualité suscite naturellement l’intérêt des milieux scientifiques : simultanément, la Société jurassienne d’émulation (SJE) propose également à la famille d’éditer les travaux du défunt. Après de nombreux échanges, un accord est trouvé entre André Chèvre, représentant les héritières, Ernest Schüle, du GPSR, et André Rais, de la SJE. Ainsi, le « fonds Jolidon » est transféré en dépôt au bureau du Glossaire, qui doit se charger de préparer le manuscrit pour l’édition et de faire une demande de financement au Fonds national de la recherche scientifique. La SJE accepte quant à elle de prendre en charge les couts restants. Nous sommes alors en 19546.

Au début, l’affaire prend une tournure encourageante. Schüle rapporte, à travers des lettres optimistes, ses nombreuses démarches pour l’impression et l’édition, et obtient en mars 1955 le financement du fonds national. Cependant, les années passent, et la publication se fait toujours attendre. Cela n’empêche pourtant pas Schüle d’intégrer les matériaux de Jolidon dans son propre glossaire7. Les réponses aux sollicitation des héritières8 se font de plus en plus rares, parfois espacées de plusieurs années. Schüle invoque des raisons de santé et le rythme de publication du Glossaire9. Dès 1962, André Chèvre s’impatiente :

Si vraiment, pour des raisons de santé ou de surcharge de travail, il vous est impossible de mener la chose à bien, nous en prendrons acte en vous priant de renvoyer les papiers déposés au Glossaire, tels qu’ils sont énoncés dans votre requête au Fonds national du 20.9.1954. Il était convenu que ces papiers vous étaient remis en dépôt seulement et que le Glossaire ne pourrait en disposer qu’après publication de l’essentiel du travail de l’abbé Jolidon. Mais votre attitude incompréhensible nous fait sérieusement douter que cette publication voie jamais le jour.10

En 1967, soit treize ans (!) après la cession des matériaux au Glossaire, la dernière héritière de Jolidon, sa sœur, décède alors que la publication n’a toujours pas montré le moindre signe d’avancement. C’en est trop pour André Chèvre, qui, par l’intermédiaire de l’avocat André Cattin, somme Ernest Schüle de lui restituer immédiatement l’entièreté du fonds. En 1974, André Chèvre lègue finalement l’ensemble des documents au Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH), où ils sont sommairement entreposés et plus ou moins oubliés11.

Il faut attendre quarante ans pour voir renaitre l’espoir d’une mise en valeur. En 2014, l’historien Jean-Paul Prongué est mandaté par le réseau patois Djâsans pour évaluer l’état du fonds. Il trie, reconditionne et inventorie ces archives. Une grande partie est scannée et mise à disposition du public sur internet, accompagnée d’un inventaire adapté à différents publics.

L’état actuel du fonds

En cours de rédaction.

Le mystère de la thèse

La thèse de doctorat, telle que soutenue en 1950 à Zurich, n’a jamais été retrouvée. L’exemplaire conservé au Musée jurassien porte les traces de nombreux remaniements, sans qu’il soit toujours possible de déterminer s’ils sont de la main de Robert Jolidon lui-même ou d’Ernest Schüle. Jean-Paul Prongué, à l’époque de ses recherches sur le fonds Jolidon, s’est rendu à Zurich dans l’espoir de trouver un exemplaire original, malheureusement sans succès.

En juillet 2025, notre équipe a retenté sa chance, après qu’on nous ait signalé l’existence aux Archives d’État de Zurich d’un « dossier de doctorat » au nom de Robert Jolidon. Celui-ci contient absolument toutes les pièces liées à la soutenance, à l’exception de la thèse en elle-même. Malgré tout, ces pièces sont la première preuve concrète que, en juillet 1950, la thèse a bel et bien été soutenue. Bien que très bref, le curriculum vitae nous confirme aussi certaines informations essentielles sur la vie de ce personnage discret jusqu’à l’effacement.

À ce jour, l’absence de la thèse à la Bibliothèque centrale de Zurich reste incompréhensible, même selon les standards de l’époque. Selon une employée de l’institution, Jolidon aurait peut-être remis sa thèse sous une forme non conventionnelle – par exemple un portfolio, en raison de la nature des documents (fiches lexicologiques, cartes, etc.) – qui n’aurait pas été acceptée et conservée par la bibliothèque.

Cette hypothèse est appuyée par le fait que les documents aujourd’hui conservés au Musée jurassien ne présentent aucune trace de reliure bien qu’ils soient agrémentés de critiques de la main de Jakob Jud. Quoi qu’il en soit, Jolidon a probablement récupéré, après la soutenance, l’exemplaire annoté par son professeur, dans le but de l’améliorer en vue d’une publication. Cet exemplaire, entre temps remanié par le GPSR, serait celui conservé aujourd’hui au Musée jurassien.

Remerciements

Merci à Jean-Paul Prongué, sans le travail duquel nous n’aurions peut-être même pas été au courant de l’existence de ce fonds d’archive. Merci à Louis-Joseph Fleury, du réseau patois Djâsans, pour avoir scanné de nombreux documents et les avoir, avec les moyens du bord, mis à disposition de toutes et tous sur Internet.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre quête à Zurich, notamment :

- Vicky Karagiannis (Bibliothèque centrale de Zurich), pour ses nombreuses recherches dans les Archives centrales, ses précieuses explications, ainsi que pour nous avoir renseigné l’existence du dossier de thèse aux Archives d’État ;

- les collaboratrices des Archives d’État, pour leur excellent accueil et la mise à disposition d’un équipement de scan professionnel ;

- Marguerite Dallas et Luca Pesini (Bibliothèque Jakob Jud) pour les échanges enrichissants autour du sort de la thèse, et en particulier Mᵐᵉ Dallas pour ses recherches complémentaires dans d’autres institutions d’archive ;

- Sandrine Carme et Didier Boillat (Mission catholique de langue française, où nous savions que Jolidon avait travaillé) pour nous avoir guidé dans leurs archives à la recherche d’informations sur les activités de Jolidon durant son séjour à Zurich.

Sources

Fonds Jolidon

Le fonds Jolidon est conservé au Musée jurassien d’art et d’histoire (Delémont). Une grande partie en a été scannée et est disponible sur Djasans.

Autres archives

- Glossaire des patois de la Suisse romande – dossier « Jolidon ».

Contient essentiellement de la correspondance entre Robert Jolidon, Jules Surdez, Jakob Jud, Ernest Schüle et André Desponds.

- Staatsarchiv Zürich – Promotionsakte Robert Jolidon (U 109.7.1907).

Dossier de thèse de Robert Jolidon conservé aux archives de l’État de Zurich. Contient tout ce qui touche à la soutenance de thèse, à la malheureuse exception de cette dernière.

Scans du dossier de thèse (PDF)

- Robert Jolidon (1950). « Curriculum vitae », Promotionsakte Robert Jolidon (U 109.7.1907). Staatsarchiv, Zurich.

En ligne : https://aspaju.unine.ch/wp-content/uploads/2025/08/Promotionsakte-Staatsarchiv_web.pdf ↩︎ - Jakob Jud (1950). « Gutachten zur Dissertation von Robert Jolidon über : Le patois de Saint-Brais (Franches Montagnes, Jura bernois)», ibidem. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- Ernest Schüle (1954). « Requête au Fonds national demandant un subside pour la publication de R. Jolidon », dossier Publication avortée, carton Correspondace post-mortem, Fonds Jolidon. Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont.

En ligne : https://image-jura.ch/djasans/IMG/pdf/Publication_avorte_e_14.1.6‑web.pdf#page=23 ↩︎ - Georges Revaz (1953). « Nos morts : l’abbé Robert Jolidon », Échos de Saint-Maurice, tome 53, p. 280 – 281. Abbaye de Saint-Maurice, Saint-Maurice.

En ligne : https://www.digi-archives.org/pages/echos/ESM051070.pdf ↩︎ - Auteurs divers (1954 – 1967). Dossier de correspondances dit Publication avortée, carton Correspondace post-mortem, Fonds Jolidon. Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont.

En ligne : https://image-jura.ch/djasans/IMG/pdf/Publication_avorte_e_14.1.6‑web.pdf ↩︎ - Voir les rapports du Glossaire de 1954 (16) et de 1963 (14). ↩︎

- Ou plutôt de l’héritière restante, Julia Jolidon étant décédée en juin 1955 (Le Franc-Montagnard, Volume 56, Numéro 7975, 28 juin 1955). ↩︎

- Publication avortée (op. cit.) ↩︎

- Lettre d’André Chèvre à Ernest Schule (31 octobre 1962), dossier Publication avortée (op. cit.). ↩︎

- Jean-Paul Prongué (2014). Présentation du fonds Jolidon.

En ligne : https://image-jura.ch/djasans/IMG/pdf/140409Pub_presentation_generale_fy1.pdf ↩︎